« Les économistes débattent vivement de la relation entre inflation et chômage depuis la publication il y a soixante ans de l’étude qu’A. W. Phillips a réalisé en étudiant des données relatives à l’économie britannique entre 1861 et 1957. L’idée qu’un marché du travail plus ou moins éloigné du plein emploi puisse se traduire par un ralentissement ou une accélération de la croissance des salaires semble comme un corolaire naturel à l’idée économique standard à propos de la façon par laquelle les prix répondent aux écarts de la demande globale par rapport à l’offre globale. Mais, le débat à propos de la courbe de Phillips s’est révélé et reste féroce.

Comme le marché du travail américain connaît des tensions de plus en plus fortes et que le chômage s’approche de niveaux que nous n’avons pas vus depuis 15 ans, la question qui se pose est si l’inflation est sur le point de faire son retour. Plus largement, à quel point la courbe de Phillips est-elle utile comme guide pour les responsables de la Réserve fédérale qui veulent atteindre une cible d’inflation de 2 % à long terme ? (…)

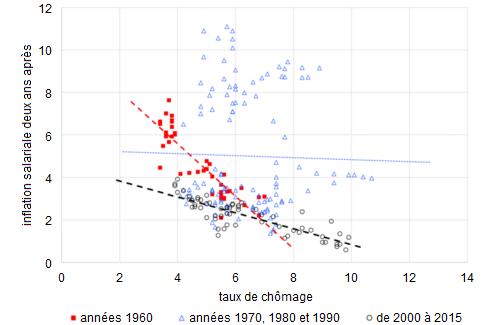

Pour comprendre la controverse entourant la courbe de Phillips et les limites de son usage comme guide pour la politique économique, regardons brièvement certaines données (…). Le graphique suivant montre la relation entre le taux de chômage, présenté sur l’axe horizontale, et l’inflation salariale deux ans après, indiquée sur l’axe verticale. Les observations sont divisées en trois périodes distinctes : les années soixante en rouge, les années soixante-dix, quatre-vingt et quatre-vingt-dix en bleu et la période entre 2000 et 2015 en noir. Parmi les nuages de points, nous montrons des lignes de régression simples pour chaque période. Certes il semble y avoir une relation dans la première période et la dernière (les lignes collent bien), mais pour la deuxième période, c’est une tout autre histoire.

GRAPHIQUE Inflation salariale et le taux de chômage

Avec ce contexte, nous examinons maintenant l’histoire intellectuelle de la courbe de Phillips. En se basant sur l’expérience au début des années soixante, plusieurs observateurs américains en conclurent qu’il y avait une relation stable et négative entre le niveau de chômage et le niveau d’inflation. Par conséquent, les responsables de la politique économique pouvaient choisir quelle combinaison d’inflation et de chômage ils désiraient. C’est l’interprétation standard de l’article originel de Paul Samuelson et de Robert Solow publié en 1960 qui examinait la relation aux Etats-Unis. (…)

S’il y eut un consensus, il fut temporaire. Dans son allocution présidentielle de 1968 à l’American Economic Association, Milton Friedman a souligné deux points : (1) Phillips a commis l’erreur de ne pas distinguer les salaires réels des salaires nominaux et (2) ce sont les écarts du chômage par rapport à un taux de chômage normal (ou naturel) qui importent. Le premier point signifie qu’il est essentiel de prendre en compte l’inflation anticipée, tandis que le second signifie que les changements de la structure économique peuvent entraîner des variations du chômage qui ne vont pas générer de pressions sur l’inflation, dans un sens ou dans l’autre. (Edmund Phelps a développé en parallèle ce second point.)

Friedman et Phelps ne sont pas venus à ces conclusions en vase clos. Alors que la première moitié des années soixante était caractérisé par une inflation extrêmement faible (les prix grimpaient de 1,25 % par an et les salaires de 3 % par an), la seconde moitié des années soixante fut très différente : à la fin de la décennie, les prix grimpaient au rythme annuel de 4 % et les salaires au rythme de 6 % par an.

Tirant des leçons de tout cela, les chercheurs durent corriger leurs estimations de la courbe de Phillips, en ajoutant divers accessoires. Une approche commune consistait à traiter l’inflation anticipée comme un comportement tourné vers le passé (estimé par rapport à un passé récent), tout en laissant le taux de chômage naturel changer lentement au cours du temps. Cela impliquait que c’est la variation, et non le niveau, de l’inflation qui était liée aux écarts du taux de chômage par rapport à ce taux naturel variable. Les économistes estimèrent ensuite le taux naturel comme étant le niveau de chômage cohérent avec une inflation stable.

La courbe de Phillips augmentée des anticipations, comme on l’appela alors, faisait la distinction entre le court terme, lorsque les salaires et les prix peuvent être visqueux, et le long terme, où ils sont flexibles. Il en résultait qu’à long terme, après que les prix et salaires avaient eu le temps de s’ajuster, l’inflation n’était pas liée aux conditions qui prévalent sur le marché du travail. C’est le corollaire de l’adage de Friedman selon lequel "l’inflation est toujours et partout un phénomène monétaire" ; des variables réelles comme le chômage ne peuvent affecter en permanence les prix agrégés. Donc, même s’il peut y avoir une relation négative de court terme entre les variations de l’inflation et les écarts de chômage par rapport au taux naturel, il n’y a pas de relation à long terme.

Mais les années soixante-dix posèrent de nouveaux défis majeurs pour les adhérents de la courbe de Phillips. Premièrement, l’économie connaissait alors simultanément une forte inflation et un chômage de masse, une situation que l’on finit par qualifier de stagflation (ce sont les triangles bleus dans la partie supérieure du graphique). Deuxièmement, de nouvelles raisons théoriques ont amené à considérer la courbe de Phillips comme un simple artifice instable. En suivant le raisonnement de Friedman et Phelps dans son travail théorique séminal, Robert Lucas a souligné qu’il est important de se focaliser sur les écarts de l’inflation par rapport à son niveau anticipé. Il en tira ce qui finit par être qualifié de "courbe d’offre de Lucas". On peut considérer celle-ci comme une autre version de la courbe de Phillips, mais avec une interprétation profondément différente. Dans le modèle de Lucas, la relation observée entre inflation et chômage n’est pas susceptible d’être stable et elle n’est pas quelque chose que les responsables de la politique économique peuvent exploiter.

Les leçons que l’on pouvait tirer de ces nouvelles idées pour la politique économique étaient importantes. Par exemple, si les dynamiques d’inflation sont dominées par les anticipations tournées vers l’avenir, alors, à l’inverse de ce que suggère la courbe de Phillips tournée vers le passé, il est possible de réduire l’inflation sans pousser le chômage à des niveaux trop élevés. En effet, un engagement de politique crédible, qui convainc les gens qu’une banque centrale résolue va chercher à réduire l’inflation, peut suffire pour réduire l’inflation. En d’autres termes, si les gens croient que les responsables politiques vont agir pour réduire l’inflation, les autorités peuvent y parvenir sans provoquer de récession.

Aujourd’hui, les économistes s’accordent pour dire que l’engagement joue un rôle clé pour promouvoir la stabilité des prix. Il y a aussi des preuves empiriques suggérant qu’un effort agressif et rapide pour réduire l’inflation (soutenu par un engagement de la part des autorités) est moins coûteux. La désinflation Volcker au début des années quatre-vingt en est un bon exemple. En 1979, l’inflation américaine atteignait les deux chiffres, en atteignant un pic à presque 15 %, un record en temps de paix. Un effort concerté par la Fed ramena l’inflation sous les 5 % en trois ans. Mais le coût en fut élevé : le chômage grimpa de presque 5 points de pourcentage en passant de 6 % à presque 11 %. Même si elle était importante, cette hausse du chômage restait moindre que la hausse de 8 points de pourcentage que prédisait la relation naïve estimée en utilisant les données des années soixante. En d’autres termes, l’engagement de Volcker semble avoir payé.

(…) Les modèles macroéconomiques standards (des nouveaux keynésiens) en usage aujourd’hui lient toujours l’inflation aux capacités excédentaires sur le marché du travail. Autrement dit, ils incorporent une courbe de Phillips. Cependant, à la différence de leurs prédécesseurs, ces formulations ne mettent pas en évidence un arbitrage exploitable entre inflation et chômage. En effet, elles impliquent qu’il y a un arbitrage entre la volatilité de l’inflation et les écarts du chômage par rapport au taux naturel (ou de la production par rapport à sa norme). Pour le dire autrement, les modèles qui guident fréquemment la réflexion au sein des banques centrales aujourd’hui permettent aux responsables de la politique économique de choisir seulement la vitesse relative à laquelle ils désirent que l’inflation retourne à sa cible ou le taux de chômage à sa norme.

Cela nous amène au graphique au début de ce billet. Là, nous notions qu’au cours des 15 dernières années, la relation entre le niveau d’inflation et le niveau de chômage semble une fois encore stable. Une simple explication pour ce phénomène est que la Fed a gagné une forte crédibilité, ce qui a contribué à ancrer les anticipations d’inflation à environ 2 %. Quand les anticipations ne changent pas, les défis qui apparurent au cours de la période de forte inflation des années soixante-dix et quatre-vingt s’estompent, stabilisant la courbe de Phillips. (…)

(…) Les économistes disent que la courbe de Phillips s’est aplatie. Qu’est-ce qu’un aplatissement de la courbe de Phillips signifie pour la politique monétaire à l’avenir ? Vous pouvez penser que c’est une invitation pour les responsables de la politique économique à laisser le chômage chuter bien en-deçà du taux naturel et qu’il n’y a pas de risque que cela entraîne une accélération significative de l’inflation. Selon nous, cette tentation est très risquée. Premièrement, rien ne garantit qu’à mesure que l’inflation s’accélère, les anticipations vont restées ancrées là où elles le sont aujourd’hui. Si en fait les anticipations sont revues à la hausse avec le niveau d’inflation, alors la dynamique de la période 1970-2000 (quand la courbe de Phillips était, au mieux, élusive) pourrait faire son retour. Deuxièmement, la relation entre l’inflation et le chômage pourrait être non linéaire. Plus spécifiquement, qu’est-ce qui se passerait si le chômage chutait sous 4 % à un moment ou à un autre ? Est-ce que l’inflation commencerait à augmenter rapidement ? Pour le dire autrement, une courbe qui semble plate à des taux de chômage normaux ou élevés pourrait devenir très pentue à de faibles niveaux (…).

Donc, comme plusieurs économistes et décideurs de politique économique, nous consultons toujours des modèles qui incorporent une relation entre inflation et chômage. Et, près de deux décennies d’inflation stable nous rassurent. Cependant, le retour de ce qui semble être une relation stable entre le niveau du chômage et le niveau d’inflation est probablement juste un autre signe que la politique monétaire a contribué à stabiliser les anticipations d’inflation. Par conséquent, une politique monétaire robuste, qui viserait à limiter de gros risques (notamment de grosses erreurs de politique économique), ne doit pas partir du principe que la courbe de Phillips est stable. Si les anticipations changent, la courbe de Phillips va également changer.

Conclusion : les succès passés dans la restauration de la stabilité des prix ne doivent pas nous amener à être complaisants. Comme guide pour la politique économique, la relation entre l’inflation et le taux de chômage n’est pas plus fiable aujourd’hui qu’il y a cinquante ans. »

Stephen Cecchetti et Kermit Schoenholtz, « The Phillips curve: A primer », in Money & Banking (blog), 29 mai 2017. Traduit par Martin Anota

Tag - Stephen Cecchetti

samedi 3 juin 2017

Une introduction à la courbe de Phillips

Par Martin Anota le samedi 3 juin 2017, 11:00 - Inflation, déflation

mercredi 15 février 2017

Le futur de l'euro

Par Martin Anota le mercredi 15 février 2017, 09:00 - Intégration européenne

« Dans le cadre de notre mandat, la BCE est prête à faire tout ce qui est nécessaire (whatever it takes) pour préserver l’euro. Et croyez-moi, ce sera suffisant. »

Mario Draghi, le 26 juillet 2012.

« En 2012, la BCE faisait face à une menace mortelle pour l’euro : les craintes d’une redénomination (c’est-à-dire réintroduction de devises domestiques) alimentaient des sorties bancaires dans la périphérie géographique de la zone euro à destination des banques allemandes. Depuis le discours que Mario Draghi tint à Londres ce juillet-là, la BCE a fait des choses qui étaient jusqu’alors impensables de sa part pour soutenir l’euro et assurer la stabilité des prix. Par exemple, depuis mars 2015, la BCE a acquis plus de 1.300 milliards d’euros en obligations émises par les gouvernements de la zone euro, ramenant le total de ses actifs à plus de 3.750 milliards d’euros.

Jusqu’à présent, cela a suffi. Mais est-ce que la BCE peut réellement faire "tout ce qui est nécessaire" ? En définitive, la stabilité monétaire requiert un soutien politique. Sans coopération budgétaire, aucune banque centrale ne peut garantir la valeur de sa devise. Dans une union monétaire, la stabilité requiert aussi un minimum de coopération entre les gouvernements.

Les récents développements en France ont ravivé les inquiétudes à propos du risque de redénomination et du futur de l’euro. Selon les déclarations des représentants du Front national, si leur dirigeante (Marine Le Pen) gagnait les prochaines élections, le projet serait de sortir de la zone euro et de réintroduire le franc français. La France convertirait alors l’essentiel de ses 2.100 milliards de dette publique dans la nouvelle devise et opérerait une dépréciation à la fois pour faciliter le remboursement de la dette publique et pour stimuler la compétitivité du pays.

Les représentants de S&P et Moody’s ont dit que ce serait un défaut. En l’occurrence, ce serait le plus grand défaut souverain de l’histoire. Dans la mesure où Le Pen est en tête dans les sondages et que les pronostiqueurs lui donnent environ une chance sur trois de devenir Présidente, la victoire du FN est clairement dans le champ des possibles. (Rappelons que les probabilités d’une victoire de Trump n’étaient pas aussi élevées quelques mois avant les élections américaines.)

Pour comprendre les conséquences (juste de l’accroissement du risque, non de sa réalisation), considérons comment les autres pays-membres de la zone euro réagiraient si la France sortait de la zone euro. Premièrement, les petites économies périphériques (Chypre ? la Grèce ? le Portugal ?) pourraient être incitées à sortir également, rapidement. Si, comme nous le pensons, l’Italie et l’Espagne suivent également, l’euro tel que nous le connaissons serait fini.

Pourquoi se focaliser sur la France et non sur l’Italie ? Au cours des derniers mois, les inquiétudes à propos des banques italiennes ont été bien présentes dans les informations. Le système bancaire italien est sûrement fragile et nécessite une recapitalisation, comme c’est le cas pour des banques dans d’autres pays européens. Mais, finalement, on ne se demande pas s’il est possible de résoudre ce manque de capital, mais comment le résoudre (…). A moins que les autorités s’y prennent vraiment mal, ce n’est pas une menace existentielle pour l’euro.

La redénomination française est différente. Au cœur de l’euro (et de l’Union européenne), se tient la relation politique stable entre la France et l’Allemagne. Un gouvernement français qui abandonnerait l’euro serait un bien plus grand choc politique en Europe qu’une Grande-Bretagne sortant de l’Union européenne.

Et comme en 2011 et en 2012, l’accroissement du risque de redénomination (qui surviendrait cette fois-ci de la possibilité d’une sortie de la France) alimenterait la prime de risque et pousserait les capitaux à sortir des économies les plus faibles pour affluer en Allemagne.

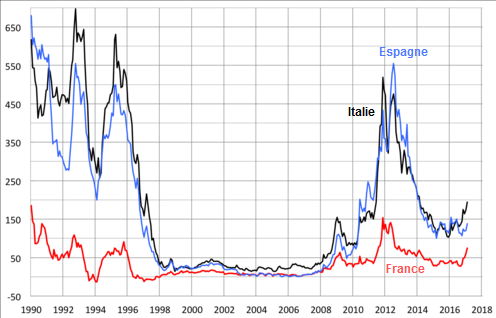

(…) Ces écarts de rendements convergèrent dans la période qui précède l’introduction de l’euro, le 1er janvier 1999. Entre 1999 et 2008, ils ne s’élevèrent jamais au-dessus de 50 points de base. (Bien que ce ne soit pas indiqué sur le graphique, c’est également vrai pour la Grèce entre l’instant où elle rejoignit la zone euro, en 2001, et l’intensification de la crise sept ans plus tard.) Surtout, au cours des derniers mois, les écarts de rendements ont commencé à s’élever à nouveau. Pour la France, cette envolée a été de 40 points de base. Pour l’Espagne et l’Italie, les écarts de rendement se sont accrus respectivement de 30 et 50 points de base. Certes, ces écarts restent bien inférieurs à ce qu’elles étaient durant la crise de 2011-2012, mais les signaux avant-coureurs sont pleinement visibles.

GRAPHIQUE Les écarts de rendements à long terme par rapport aux obligations publiques allemandes

Si les inquiétudes à propos d’une victoire de Le Pen s’accentuaient, la réaction serait susceptible de s’étendre en-dehors du marché obligataire. Les épargnants préfèreraient placer leurs fonds dans des banques de juridictions où ils les croient en sûreté. Ainsi, nous nous attendons à voir des fonds se déplacer des banques françaises, italiennes et espagnoles vers les banques finlandaises, allemandes, luxembourgeoises et hollandaises. Les réglementations européennes indiquent clairement que de tels déplacements ne peuvent être stoppés, sauf dans des circonstances exceptionnelles comme lors de la crise bancaire chypriote.

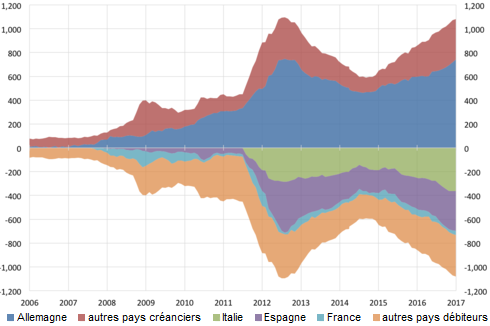

Quand le flux de dépôts d’un pays vers un autre n’est pas équilibré par un flux dans le sens opposé, l’asymétrie apparaît dans le système Target2. En temps normal (disons, avant 2007), le solde cumulé du système est proche de zéro, reflétant les habituels flux et reflux des dépôts d’un pays à l’autre. Cependant, le flux peut être unidirectionnel, comme cela a été le cas à la veille de la crise de la zone euro. A partir du milieu de l’année 2011, les flux s’intensifièrent, comme les déposants de certains pays périphériques perdirent confiance envers leurs banques, la capacité des gouvernements à soutenir ces dernières ou bien les deux.

(…) Les variations d’intensité de la crise de la zone euro se reflètent clairement dans les fluctuations de la taille de ces déséquilibres. Le pic au milieu de l’année 2012 coïncide avec le discours de Draghi à Londres. Le déclin significatif qui s’ensuivit indique le succès rencontré par les mesures agressives de politique monétaire de la BCE mises en œuvre entre 2012 et 2014, notamment les opérations de refinancement de long terme (LTROs), le programme OMT, les nouvelles exigences en matière d’éligibilité des collatéraux et divers programmes d’achats d’actifs.

GRAPHIQUE Les soldes Target2 selon les pays (mensuellement, en milliards d’euros)

La chose la plus troublante avec ce graphique est que le niveau de soldes de Target2 a déjà retrouvé son pic du milieu de l’année 2012. Le solde créditeur de l’Allemagne est d’environ 800 milliards d’euros (environ 25 % du PIB allemand). D’un autre côté, à la fin de l’année 2016, l’Italie possédait un solde débiteur de 363 milliards d’euros et l’Espagne de 333 milliards d’euros (soit 22 % et 30 % de leur PIB respectif).

Le solde débiteur de la France est toujours de seulement 35 milliards d’euros, mais ce chiffre peut rapidement augmenter. Le coût de déplacement des fonds est négligeable, alors qu’il y a potentiellement d’importants coûts si ces fonds ne sont pas déplacés en cas de victoire du FN. Autrement dit, l’assurance (qu’il y a à retirer son argent d’une banque française, italienne ou espagnole pour le placer vers une banque allemande, danoise ou finlandaise) est virtuellement sans coût. Dès lors que les épargnants croient qu’il y a une différence entre un euro déposé à Madrid, Rome ou Paris et un euro déposé à Frankfort, Amsterdam ou Helsinki, ils sont incités à déplacer leurs fonds (…).

Même si nous avons récemment écrit à propos des risques en Chine, les événements européens suggèrent que la plus grande menace à court terme sur la stabilité financière mondiale n’émane pas de là. Si une panique bancaire commençait avant l’élection française, Target2 faciliterait le flux, tandis que les écarts de rendement s’élèveraient encore davantage. Si le FN gagnait les élections, la mise en œuvre du programme du parti marquerait la fin de l’union monétaire, déclenchant ce que Barry Eichengreen appela un jour "la mère de toutes les crises financières" (mother of all financial crises) comme les créanciers et les débiteurs se battraient pendant des années sur les doits de propriété associés aux redénominations des contrats. Les répercussions sur le reste du monde promettraient une répétition de la crise financière mondiale de 2007-2009 une décennie après.

L’union économique et monétaire (UEM) européenne ne constitue pas, ni n’a jamais constitué, en premier lieu un projet économique. En fait, ses fondateurs virent l’UEM comme un pas vers l’unification politique en Europe. Helmut Kohl a souligné que l’intégration européenne est une question de guerre et de paix au vingt-et-unième siècle. Certains (et peut-être) plusieurs avocats de l’UEM comprenaient qu’une devise commune génèrerait des turbulences, aussi bien financières qu’économiques et politiques. Pourtant, leur expérience du désastre qu’a été le nationalisme européen au vingtième siècle (et des développements politiques qui précédèrent l’euro) les amenait à s’attendre à ce que ces turbulences poussent les futurs dirigeants européens à sacrifier toujours plus grandement la souveraineté nationale pour sauver et avancer l’union politique.

(…) Il semble que la volonté du public de continuer n’a jamais été aussi incertaine. Quand on leur a fait la proposition, les Britanniques ont voté en faveur d’une sortie de l’Union européenne. Est-ce que les Français, lorsqu’ils auront la même opportunité dans quelques mois, opteront aussi pour la sortie de la zone euro ? Est-ce que le nationalisme qui mena aux catastrophes du vingtième siècle refera surface ? Nous ne l’espérons absolument pas. Mais les marchés valorisent le risque, pas l’espoir. »

Stephen Cecchetti et Kermit Schoenholtz, « The future of the euro », in Money & Banking (blog), 13 février 2017. Traduit par Martin Anota

mercredi 20 juillet 2016

Le débat autour de la dette chinoise

Par Martin Anota le mercredi 20 juillet 2016, 16:00 - Monnaie et finance

« L’expansion rapide du crédit en Chine est inquiétante. Les autorités chinoises vont-elles être capables de contenir la croissance du crédit sans saper la croissance économique et sans déclencher une crise bancaire ou une crise de change ? Mis à part les répercussions du Brexit, c’est peut-être la question la plus pressante à laquelle font aujourd’hui face les responsables politiques et les investisseurs financiers. (…) Il est clair que les inquiétudes et les incertitudes sont fortes. Ce que l’on peut dire de façon assurée reste conditionnel : les choses sont particulièrement susceptibles de mal se finir si l’accumulation de dette se poursuit dans un contexte de ralentissement de la croissance économique.

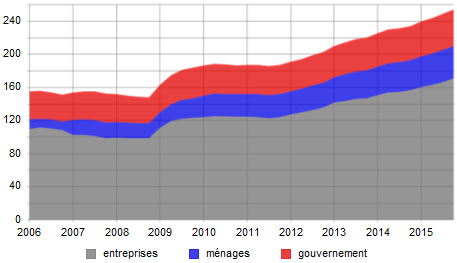

GRAPHIQUE 1 Crédit accordé au secteur non financier (en % du PIB)

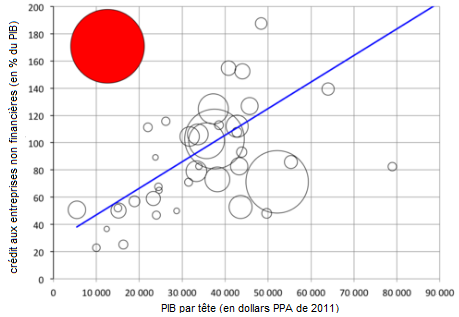

Pour examiner les défis auxquels font face les responsables politiques de la Chine, commençons avec quelques faits. Le graphique ci-dessus montre que la trajectoire de la dette du secteur non financier a dépassé le PIB nominal depuis 2008, lorsque la Chine s’est embarquée dans un large plan de relance pour contrer les effets du ralentissement mondial qui accompagnaient la crise financière. La plupart de cette dette s’est concentrée dans le secteur des entreprises, qui inclut les entreprises publiques. Par conséquent, en atteignant 171 % du PIB, la dette des entreprises non financières de la Chine à la fin de l’année 2015 est le plus élevée au monde (en excluant les petites économies de Hong Kong, d’Irlande et du Luxembourg). Mesuré en dollars, le volume de crédit aux entreprises chinoises a atteint le niveau exceptionnel de 17.800 milliards de dollars à la fin de l’année 2015, bien au-dessus de celui atteint dans la zone euro (11.600 milliards de dollars) et aux Etats-Unis (12.800 milliards de dollars). Ce qui frappe encore plus, c’est que le ratio de la dette des entreprises sur le PIB est un multiple de celui des pays avec des revenus réels par tête comparables (voir le second graphique ci-dessous).

GRAPHIQUE 2 Crédit accordé au secteur des entreprises non financières versus PIB par tête (en dollars PPA de 2011)

Parallèlement avec l’essor du volume global de crédit accordé aux entreprises, les ratios d’endettement des entreprises privées et publiques (du moins dans le secteur industriel, pour lequel les données sont disponibles) ont divergé. Depuis 2007, le ratio des passifs sur les fonds propres des entreprises publiques a fortement augmenté, le ratio de levier de l’ensemble des entreprises publiques non financières atteignant 200 % en 2013 (…), alors qu’il atteignait 140 % en 2007. Malgré une tendance baissière à long terme de la part des prêts allant aux entreprises publiques, ces dernières ont probablement toujours un accès privilégié au financement accordé par les plus grandes banques, celles contrôlées par l’Etat.

Les bilans des entreprises chinoises s’affaiblissent. Selon le dernier Rapport sur la stabilité financière dans le monde du FMI, pour un échantillon de plus de 3.000 entreprises chinoises, le ratio médian de dette sur bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, a grimpé de moins de 2 en 2010 à 4 en 2015. Au cours de la même période, la part des entreprises dont les bénéfices furent insuffisants pour couvrir le service de la dette est passée de 4 % à 14 %. La part des entreprises avec un ratio de levier d’endettement excédent 3 a grimpé de 14 points de pourcentage depuis 2009, en atteignant 39 %. (…)

La détérioration des portefeuilles de prêts des banques est le reflet de ces difficultés de remboursement. Alors que les prêts classifiés comme non-performants représentent toujours 2,2 % du total (à la fin du mois de mai 2016), de plus larges mesures des problèmes de prêts ont substantiellement augmenté et continue de s’accroître. Par exemple, (…) selon les estimations du Rapport sur la stabilité financière dans le monde du FMI, la part des prêts "potentiellement à risque" (…) s’élève à environ 15 % (environ 18 % du PIB nominal), ce qui est cohérent avec certaines estimations privées de pertes bancaires. (…)

Bien que ces pertes soient larges, la Chine a réussi à se tirer de problèmes de prêts irrécouvrables bien plus graves par le passé. A la fin des années quatre-vingt-dix, suite à un long épisode de prêt débridé aux entreprises publiques, les prêts non performantes ont pu atteindre un tiers du PIB. Pour empêcher une crise financière, les autorités ont commencé en 1998 à recapitaliser les banques. Et, un an après, elles ont transféré un part élevée des de prêts irrécouvrables des grandes banques vers des organismes spéciaux de gestion d’actifs. En 2005, les prêts non performants ont chuté sous 7 % du PIB. Les autorités ont utilisé la provision de capital aux plus grandes banques pour promouvoir une simplification et plus grande discipline de prêts, tout en réduisant le rôle des entreprises publiques.

Continuons avec les points positifs. Plusieurs autres fondamentaux restent aujourd’hui favorables. Premièrement, l’énorme épargne nationale de la Chine (toujours proche de la moitié du PIB) lui permet simultanément de financer un niveau élevé de dette domestique, tout en générant de larges excédents externes. Par conséquent, à la fin du mois de mai 2016, (…) la Chine avait accumulé des actifs étrangers nets pour un montant total de 1.600 milliards de dollars, soit plus de 15 % du PIB. Deuxièmement, avec le faible revenu par tête de la chine et son urbanisation incomplète, la convergence économique va continuer de générer de hauts rendements sur les nouveaux investissements, en comparaison avec les rendements dans les pays développés. Troisièmement, la gamme d’outils d’intervention à la disposition du gouvernement, notamment la renationalisation des entreprises publiques, reste plus large que dans la plupart des juridictions.

Alors, pourquoi s’inquiéter ? Voici cinq raison, toutes bien connues. Premièrement, il y a l’aléa moral. Avec une dette du gouvernement central s’élevant à 45 % du PIB, la Chine semble avoir une marge de manœuvre budgétaire assez large pour nettoyer le stock actuel de mauvais prêts. Cependant, comme le suggère l’histoire, il est bien plus difficile de stopper le flux, en particulier si (comme beaucoup s’y attendent) le gouvernement renfloue les banques et d’autres créanciers, soutenant leur incitation à accorder des prêts risqués. Au cours du temps, le danger est qu’apparaissent des banques et des entreprises zombies, ce qui provoquera une stagnation économique (comme au Japon et dans la zone euro).

Deuxièmement, avec la migration de la création de crédit au système bancaire alternatif au cours des dernières années, le système financier de la Chine est devenu bien plus complexe et opaque. Avec la récente déréglementation des taux de dépôt, ceci a plusieurs effets, notamment celui de dissimuler les interconnexions entre les intermédiaires. Cela s’est traduit par des coûts de financement plus variables. Et, en dehors des plus grandes banques, cela a encouragé un plus grand usage du financement de marché, augmentant le risque de refinancement.

Troisièmement, depuis fin 2014, avec le ralentissement de l’économie et l’assouplissement de la politique monétaire, et malgré un excédent commercial continu, les sorties de capitaux se sont amplifiées. Par conséquent, le stock de réserves de change de la banque centrale a chuté d’un niveau record de 4.000 milliards de dollars à un niveau (toujours exceptionnel) de 3.200 milliards de dollars. Alors que la taille de la chute est en soi une source d’inquiétude, c’est sont rythme (qui excéda 100 milliards de dollars au cours de certains mois) qui inquiète le plus. Les soldes de réserve ont récemment atteint un plafond, mais l’expérience conduit les investisseurs financiers a rester anxieux quant à une fuite de capitaux désordonnée.

Quatrièmement, en cohérence avec l’approfondissement du capital et la maturation économique de la Chine, les rendements sur investissement déclinent (une tendance qui est susceptible de se poursuivre). Cette dynamique se reflète dans l’essor du ratio capital incrémental sur production (mesuré par le ratio d’investissement annuel relativement au taux de croissance). A un niveau légèrement moins agrégé, de nombreuses privatisations ont déjà eu lieu dans l’industrie, tandis que les barrières à l’entrée persistent dans les services clés. Malgré la volonté passée de réduire la taille du secteur public, il y a une inquiétude que les entreprises publiques restantes constituent un bloc bien plus robuste, avec de plus profondes connexions avec la sphère politique, et requièrent une plus grande détermination pour l’ébranler. Il est vrai que le Troisième Plénum de la Chine (en 2013) a esquissé un projet pour accorder un plus grand rôle aux forces de marché, mais les récents développements (tels que l’accroissement du rôle pour les comités du parti dans les entreprises publiques) amènent à douter de la détermination à réaliser les réformes structurelles nécessaires à un rythme suffisant. En tout cas, les responsables politiques ne peuvent compter sur la croissance extrêmement rapide qui a aidé à atténuer le problème des prêts non performants des années quatre-vingt-dix au cours de la décennie qui a suivi.

Finalement, en conséquence de ses interventions maladroites sur les marchés boursiers et les marchés de change l’année dernière, la confiance dans la politique du gouvernement a décliné. (…). L’intervention brutale des autorités sur les ventes boursières suite à l’effondrement de 2015 de la bulle boursière alimentée au crédit a conduit à douter de la volonté du gouvernement à accepter la volatilité inhérente aux forces du marché. (Il écarte aussi l’espoir que les marchés boursiers, qui souffrent de plusieurs faiblesses fondamentales, deviennent une alternative plus efficace comme source de financement que le crédit pour les nouveaux investissements). De même, l’incertitude à propos de l’évolution du régime de change, en particulier après la mini-dévaluation d’août 2015, conduit à toujours douter de l’engagement des autorités à laisser la valeur du renminbi être plus grandement déterminée par les forces du marché. »

Stephen Cecchetti et Kermit Schoenholtz, « The China debate », in Money & Banking (blog), 18 juillet 2016. Traduit par Martin Anota

page 2 de 2 - billets suivants »